Герои: люди и города

ГOPOД-ГЕРОЙ

ЛЕНИНГРАД

Умереть за свой город.

Подвиги жителей блокадного Ленинграда

8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание «Город-герой», вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Звание присвоено «за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне»

Блокада Ленинграда длилась 871 день с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности.

От голода погибло свыше 640 тысяч жителей, десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации.

Группа немецких армий «Север» должны были уничтожить части Красной армии в Прибалтике, захватить военно-морские базы на Балтийском море и к 21 июля 1941 года овладеть Ленинградом.

В окружение попало 2 миллиона 544 тысяч гражданского населения, 343 тысячи жителей пригородных районов, войска, защищавшие город. Продовольствие и топливные запасы были ограничены, их должно было хватить на один-два месяца. 8 сентября 1941 года в результате авиационного налёта и возникшего пожара сгорели продовольственные склады им. А. Е. Бадаева.

Эвакуироваться удалось не всем. Когда начались систематические обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, пути для эвакуации были уже отрезаны. Буквально с первых дней блокады были введены продовольственные карточки, закрыты школы, действовала военная цензура.

Ледовая дорога через Ладожское озеро, ставшая легендарной Дорогой Жизни, приобрела особое значение, когда связь с Большой землёй прекратилась.

Остановился общественный транспорт. Зимой 1941 года не осталось никаких топливных запасов и электроэнергии. Продовольствие стремительно заканчивалось. В январе 1942 года на человека приходилось только по 200/125 граммов хлеба в день. К концу февраля 1942 года в Ленинграде от холода и голода умерло более 200 тысяч человек. Но город жил и боролся: заводы продолжали выпускать военную продукцию, работали театры, музеи.

Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного главнокомандующего 12 января 1943 года с наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов южнее Ладожского озера. Местом прорыва блокады был избран узкий выступ, разделявший войска фронтов. 18 января 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада Ленинградского фронта ворвались в Рабочий посёлок № 5 и соединились с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В этот же день частями 86-й стрелковой дивизии и 34-й лыжной бригады был освобожден Шлиссельбург и очищено от врага всё южное побережье Ладожского озера. В пробитом вдоль берега коридоре за 18 дней строители возвели переправу через Неву и проложили железную и автомобильную дороги. Вражеская блокада была прорвана.

14 января 1944 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии Кронштадта началась заключительная часть операции по освобождению Ленинграда.

К 27 января 1944 года советские войска взломали оборону 18-й немецкой армии, разгромили её основные силы и продвинулись на 60 километров в глубину. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово блокада Ленинграда была полностью снята.

Последний раз немецкая авиация бомбила Ленинград 14 мая 1944 года.

Общая ситуация

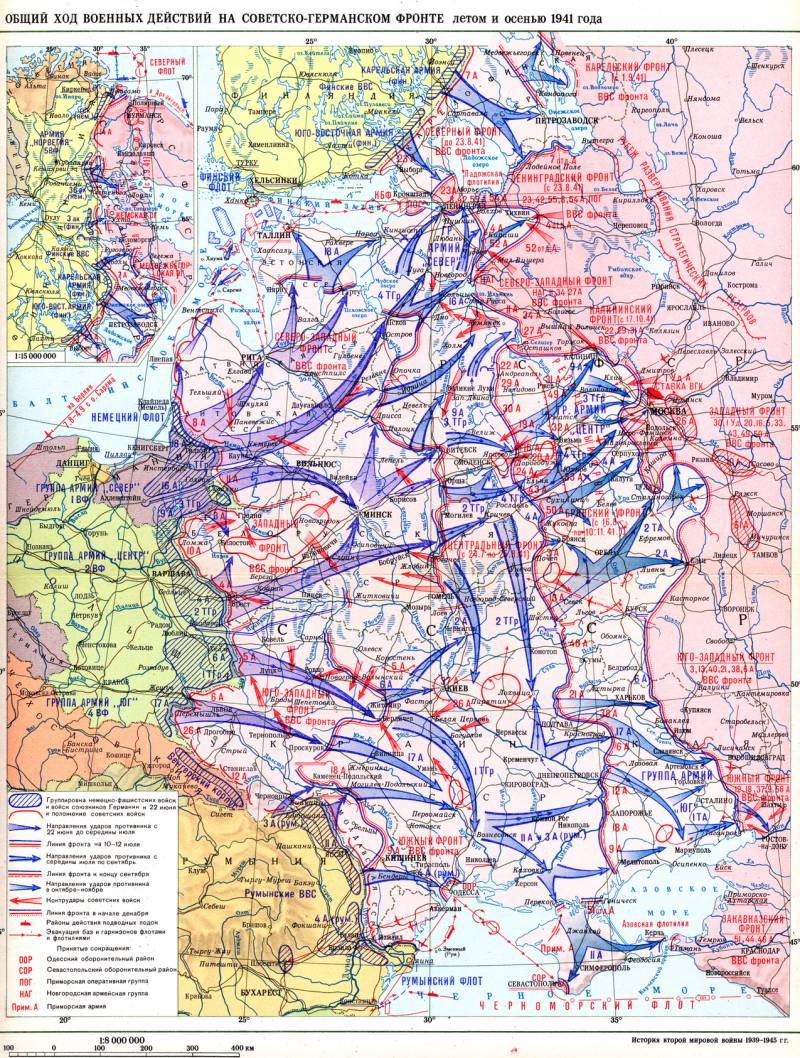

На северо-западном направлении наступала немецкая группа армий «Север» (16-я и 18-я полевые армии, 4-я танковая группа), всего 42 дивизии, включая 7 танковых и 6 моторизованных. В её составе было свыше 720 тыс. человек, 13 тыс. орудий и минометов, 1500 танков. Сухопутные силы поддерживал 1-й воздушный флот – более 1 тыс. самолетов и германские ВМС. Также на севере, в Скандинавии действовала немецкая армия «Норвегия» и две финские армии. Их поддерживала часть сил 5-го воздушного флота (240 самолетов) и финские ВВС (свыше 300 машин). Финляндия объявила войну СССР 26 июня 1941 года, и её армия начала наступление на мурманском и карельском направлениях. Финны наносили удар по Ленинграду по обе стороны Ладожского озера, чтобы соединиться с вермахтом, который двигался с юго-запада и юга.

Вражеским войскам противостоял Северо-Западный фронт (бывший Прибалтийский военный округ) – 8-я, 11-я и 27-я армии, всего 31 дивизия, включая 4 танковые и 2 механизированные. Затем к обороне Ленинграда привели и войска Северного фронта (Ленинградский военный округ) – 21 дивизия и бригада. Северный фронт защищал мурманское и карельское направления, в дальнейшем – северную часть Эстонии. Сухопутные войска поддерживал Балтийский флот.

Противник имел перевес в живой силе, танках, авиации и артиллерии. Имел преимущество в качестве командования, организации и взаимодействии войск. Плюс боевой опыт – кампании в Западной и Юго-Восточной Европе. Кроме того, Красная Армия в это время была на стадии реформирования, модернизации, и гитлеровцы напали во время сосредоточения и развертывания войск. Поэтому первый удар был весьма впечатляющим, хотя и не таким, как хотелось бы в ставке Гитлера (полный крах русской армии).

Немцы с ходу прорвали оборону 8-й и 11-й армий, которые стали отходить на всём 445-километровом фронте. Уже к исходу 22 июня 1941 года гитлеровцы продвинулись на 20 – 45 км, форсировали Неман. В последующие дни гитлеровцы развивали успех, наши войска дрались отчаянно, но чаще всего это было локальное сопротивление. Наши войска понесли большие потери. В 22 дивизиях потери в личном составе и материальной части составили более 50 %.

Гитлеровцы стремились быстро прорваться к Ленинграду и захватить вторую столицу СССР, важнейший стратегический, экономический и культурный центр Союза. В дальнейшем основные силы группы армий «Север» должна были повернуть на юг, и принять участие в захвате Москвы. Под ударами наступавших на рижском направлении немецких войск наши войска в конце июня оставили Лиепаю, Ригу и отходили на север и северо-восток. 8-я армия отходила в Эстонию, 11-я – на Полоцк. 26 июня гитлеровцы форсировали Западную Двину и заняли Даугавпилс. В первой трети июля фашисты захватывают города Остров, Псков и выходят к реке Плюссе. Одновременно немцы наступают в Эстонии, прорываются к Таллину.

Наши войска ведут тяжелые бои восточнее линии Псков – Пушкинские горы – Опочка, по рекам Великая и Опочка. На ленинградском направлении ведутся усиленные работы по сооружению оборонительных линий. Основная линия проходила по реке Луге и до Ильменского озера. Второй рубеж обороны шел по линии Петергоф – Красногвардейск (Гатчина) – Колпино. Третий рубеж намечался на линии Автово – окружная железная дорога. В Ленинграде заморозили все крупные строительные объекты (включая метро), рабочую силу и технику передали на сооружение укреплений. В оборонительных работах участвовали сотни тысяч ленинградцев, в основном женщин и стариков. В городе формировали и отправляли на фронт дивизии народного ополчения.

Сооружение баррикады на проспекте Стачек в Ленинграде. Сентябрь

1941 г.

Сооружение баррикады на проспекте Стачек в Ленинграде. Сентябрь

1941 г.

Угол Невского и Лиговского проспектов. Жертвы первых обстрелов

города немецкой артиллерией

Угол Невского и Лиговского проспектов. Жертвы первых обстрелов

города немецкой артиллерией

Вермахт прорывается к Ленинграду

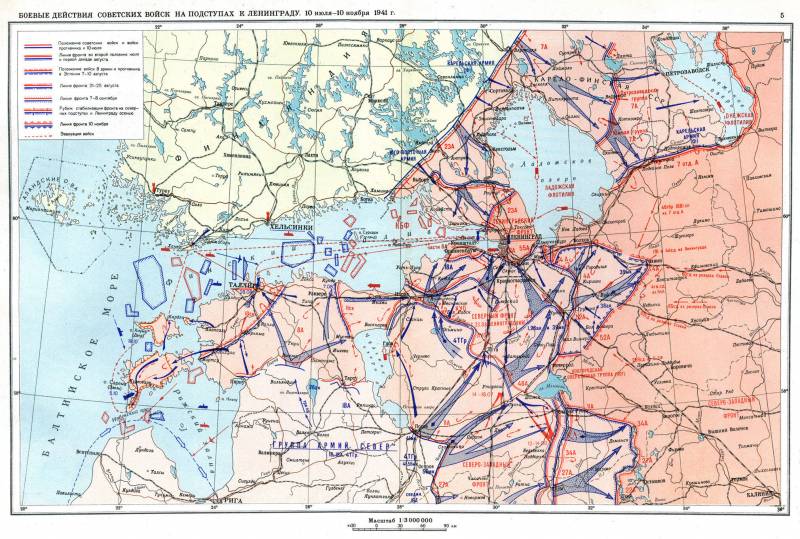

10 июля 1941 года немцы нанесли удар из района Пскова и Острова. Развивая успех, 56-й моторизованный корпус к 13 июля прорвался в район Сольц и создал угрозу Новгороду. Советская 11-я армия нанесла контрудар и разбила противника. Наступление немецкой 4-й танковой группы было временно приостановлено на рубеже р. Луги. Советская Ставка для упрочения обороны Ленинграда, прикрывая тихвинское и волховское направления, южнее Ладожского озера и на реке Волхов развернуло 54-ю и 52-ю армии.

10 июля 1941 года немцы нанесли удар из района Пскова и Острова. Развивая успех, 56-й моторизованный корпус к 13 июля прорвался в район Сольц и создал угрозу Новгороду. Советская 11-я армия нанесла контрудар и разбила противника. Наступление немецкой 4-й танковой группы было временно приостановлено на рубеже р. Луги. Советская Ставка для упрочения обороны Ленинграда, прикрывая тихвинское и волховское направления, южнее Ладожского озера и на реке Волхов развернуло 54-ю и 52-ю армии.

Контрудар под Сольцами и упорная оборона Лужской группы Красной Армии вынудили германское верховное командование остановить наступление и перегруппировать силы. 30 июля Ставка директивой № 34 потребовала от группы армий «Север» нанести главный удар между озером Ильмень и Нарвой с целью окружения Ленинграда и установления связи с финской армией. Для усиления группы армий «Север» из состава группы армий «Центр» перебрасывался 8-й авиационный корпус.

В Эстонии часть 8-й советской армии была отрезана от главных сил фронта. 5 августа 1941 года немцы вышли на дальние подступы к Таллину, 7-го – к Финскому заливу, отрезая Таллинскую группу и базу Балтийского флота. 27 августа гитлеровцы прорвались в Таллин. Балтийский флот 28–30 августа совершает драматический переход из Таллина в Кронштадт (Балтийская трагедия. Как Балтфлот прорывался в Кронштадт, Часть 2).

В итоге немцы не смогли уничтожить боевое ядро Балтфлота, и советский флот укрепил оборону Ленинграда.

8 августа 1941 года немцы перешли в наступление на красногвардейском (гатчинском), лужском и новгородском направлениях. После упорных боев гитлеровцы 16 августа взяли Кингисепп, 19-го – Новгород и 20-го – Чудово, перехватили железную дорогу Москва – Ленинград. Развивая наступление, немецкие войска 24 августа заняли Лугу, 25-го – Любань. 28 августа немцы захватили Тосно, 30 августа – вышли к Неве, перерезав железные дороги, которые связывали Ленинград со страной. В ходе ожесточенных боев противника остановили в районе Красногвардейска. Финская армия на Карельском перешейке оттеснила 23-ю советскую армию к границе 1939 года.

Для улучшения управления войсками советская Ставка 23 августа разделила Северный фронт на два фронта: Карельский и Ленинградский (23-я, 8-я и 48-я армии). 26 августа в Ленинград направлена группа уполномоченных Государственного Комитета Обороны: В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Н. Г. Кузнецов, А. И. Косыгин, П. Ф. Жигарев и Н. Н. Воронов. Главное командование войск Северо-Западного направления 27 августа было расформировано, а Карельский, Ленинградский и Северо-Западный фронты подчинены Ставке. 1 сентября в составе Ленинградского фронта формируют 55-ю армию. 5 сентября командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант М. М. Попов был отстранен от должности, а вместо него назначен маршал К. Е. Ворошилов. С 11 сентября фронт возглавил Г. К. Жуков.

6 сентября 1941 года немецкая Ставка в директиве № 35 потребовала окружить ленинградскую группировку русских, взять Шлиссельбург и блокировать Кронштадт. 8 сентября немцы, прорвав советскую оборону в районе Мги, взяли Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. 12 сентября гитлеровцы взяли Красное Село и вышли на ближние подступы к Ленинграду. 16 сентября войска группы армий «Север» между Стрельней и Урицком прорвались к Финскому заливу, отрезав части 8-й армии от главных сил ленинградской группировки. Образовался Ораниенбаумский плацдарм. 17 сентября немцы захватили Павлов и вошли в Пушкин. Яростные бои шли у поселков Володарский и Урицк, на Пулковских высотах, но враг дальше не прошёл. Немецкое командование выводит 4-ю танковую группу с ленинградского направления на московское.

К концу сентября 1941 года ситуация под Ленинградом в целом стабилизировалась. Советское командование усиливает оборону, которую немцы и финны не могут преодолеть наличными силами. Германское командование делает ставку на блокаду, артиллерию и авиацию. Сухопутные войска зарываются в землю и приступают к позиционной войне.

Разрушенный дом и панно «Защитим город Ленина» в блокадном

Ленинграде

Разрушенный дом и панно «Защитим город Ленина» в блокадном

Ленинграде

Девушки из Ленинградского комсомольского противопожарного полка

Девушки из Ленинградского комсомольского противопожарного полка

Строй красноармейцев проходит по перекрестку Рябовского шоссе и

улицы Коммуны мимо строящихся укреплений в Ленинграде

Строй красноармейцев проходит по перекрестку Рябовского шоссе и

улицы Коммуны мимо строящихся укреплений в Ленинграде

Подвиг ленинградцев

Ситуация была катастрофическая.

Огромный город, второй по размерам в Союзе, один из крупнейших в мире, лишился железных и шоссейных связей с остальной страной. Замерли морские пути. На севере и на юге – враги. Берега Финского залива у противника. Немцы и финны прорвались к северному и южному берегам Ладожского озера, расположенного севернее и северо-восточнее города. Стали наступать вдоль восточного берега. Но не смогли полностью захватить озеро. Остановили их наши солдаты. Часть восточного берега Ладожского озера осталась в наших руках. Тут по воде, по озеру и осталась дорога в Ленинград.

Дорога была долгой и трудной. Путь начинался в Вологде, куда шли грузы из всей страны. Эшелоны шли в Тихвин и Волхов, дальше железной дороги не было, грузы грузили на речные баржи, которые шли по р. Волхов. В Новой Ладоге новая разгрузка, из барж речных на озёрные. Ладожские баржи идут к западному берегу озера, где в 55 км от Ленинграда находился порт Осиновец. Сюда проложили узкоколейную железную дорогу. Грузы вновь грузят в вагоны, но в пути ещё одна перегрузка. С узкоколейной дороги на обычную железную дорогу, затем на автотранспорт.

Когда немцы взяли Тихвин, оборвался этот единственный сложный путь. Тогда пробирались километр за километром через леса, овраги и болота. Часто дорога шла там, где раньше бродили только дикие звери, за 20 дней проложили 200-километровую дорогу к Ладожскому озеру. Начиналась она почти в 100 км восточнее Тихвина у станции Заборье и, обходя с севера захваченный противником Тихвин, шла к Ладожскому озеру, к Новой Ладоге.

В ноябре 1941 года начались морозы, остановилась «дорога жизни» по озеру. А без боеприпасов, горючего и продуктов питания оборона падёт. Но наши люди начали движение по льду Ладоги (так называли озеро). Путь был опасен: неспокойна, капризна Ладога. Сильный ветер разрушает лёд, появляются трещины и промоины. Даже самые сильные морозы не могут полностью сковать Ладожское озеро. Но выхода нет. 22 ноября по льду прошла первая автомобильная колонна (60 грузовых машин). Машины преодолели 27 км опасного ледяного пути. «Дорога жизни» была опасной. Внезапно ломался лёд, тонули машины. Немецкие самолеты бомбили колонны.

Блокадные дни были для горожан страшными. Гитлеровцы постоянно обстреливали и бомбили Ленинград. В городе начались пожары. Рушились дома от снарядов и бомб. Люди погибали в домах и на улицах. Не было топлива, замерло электричество, вышел из строя водопровод. Начался голод. Смерть косила людей.

Супы варили из дикорастущих растений. Делали хвойные «котлеты». Блокадный хлеб выпекали с различными примесями. К ржаной муке добавляли овсяную, ячменную, соевую, кукурузную, применяли льняной, хлопковый и конопляный жмых. Использовали отруби, проросшее зерно, мельничную пыль, рисовую шелуху и пр. Хлеб был кисловатым, горьковатым и травянистым на вкус. Но голодные люди мечтали о нём. Пять раз в течение осени – зимы 1941 года сокращалась норма выдачи хлеба. 2 сентября состоялось первое сокращение: норма в 600 граммов хлеба взрослым, 300 граммов – детям. Через 10 дней новое сокращение: взрослые стали получать по 500 граммов хлеба. В октябре взрослые получали по 400 граммов хлеба, дети – по 200. В ноябре было два сокращения: вначале по 300, затем по 250 граммов хлеба стали получать взрослые, дети – по 125.

Несмотря на все ужасы, ленинградцы держались. «Ленинград в блокаде!» – набатом неслось по стране. Вся страна пыталась помочь осажденному городу.

Обоз с зерном движется по льду Ладожского озера. Декабрь 1941 г.

Обоз с зерном движется по льду Ладожского озера. Декабрь 1941 г.

Машина с продовольствием для Ленинграда идет по Ладожской ледовой

трассе

Машина с продовольствием для Ленинграда идет по Ладожской ледовой

трассе

Командир взвода учебного пункта всеобуча Смольнинского района

Ленинграда сержант Вера Федоровна Бердникова (1922 г. р.) ведет

стрелковые занятия в Ленинграде. Смольнинский пункт всевобуча.

Необычные для молодых девушек обязанности выполняла студентка 1-го

курса электромеханического факультета Ленинградского

политехнического института имени М. И. Калинина Вера Федоровна

Бердникова (Попова). После возвращения с оборонных работ в декабре

1941 года она стала бойцом первого набора военно-учебного пункта

Смольнинского района. После прохождения курса военного обучения ее

назначили командиром отделения, а затем и командиром взвода. За

период блокады при участии Веры Федоровны было подготовлено 12

стрелковых взводов. Когда в Политехническом институте

возобновились занятия, она продолжила в нем учебу, была сталинской

стипендианткой. После окончания института оставлена в аспирантуре.

В 1951 году защитила кандидатскую диссертацию.

Командир взвода учебного пункта всеобуча Смольнинского района

Ленинграда сержант Вера Федоровна Бердникова (1922 г. р.) ведет

стрелковые занятия в Ленинграде. Смольнинский пункт всевобуча.

Необычные для молодых девушек обязанности выполняла студентка 1-го

курса электромеханического факультета Ленинградского

политехнического института имени М. И. Калинина Вера Федоровна

Бердникова (Попова). После возвращения с оборонных работ в декабре

1941 года она стала бойцом первого набора военно-учебного пункта

Смольнинского района. После прохождения курса военного обучения ее

назначили командиром отделения, а затем и командиром взвода. За

период блокады при участии Веры Федоровны было подготовлено 12

стрелковых взводов. Когда в Политехническом институте

возобновились занятия, она продолжила в нем учебу, была сталинской

стипендианткой. После окончания института оставлена в аспирантуре.

В 1951 году защитила кандидатскую диссертацию.